くらし

福祉

介護保険制度の仕組み

天童市高齢者福祉計画・天童市介護保険事業計画について(令和6年4月24日更新)

天童市高齢者福祉計画は、高齢者の心身の健康の保持及び生活の安定を目的として、介護保険事業との整合性を図り、総合的な施策について定めています。

また、介護保険事業について保険給付の円滑な実施が確保されるよう、3年ごとに「介護保険事業計画」を策定し、今後必要となるサービス量や、必要となる保険料の設定、介護保険基盤の整備を行っています。

令和6年度から8年度までの3年間は、第9期介護保険事業計画期間となっています。

みんなで支える介護保険

高齢化が進む状況において、寝たきりや認知症などの高齢者が増え、介護をする人も高齢になり、共働き世帯が増えるなど、家族だけの介護が難しくなっています。

「介護保険制度」は、介護を一部の人の問題としてでなく、社会全体で支えることを目的として平成12年4月1日から開始されました。この制度は、「介護の問題」や「老後の不安」を解消するために「介護」を社会全体で支える体制をつくり、介護が必要になったら、住み慣れた地域で必要な人の希望を尊重した総合的な介護サービスを提供していくことを目的としています。

制度開始以来、制度運営を検証するとともに高齢者数の急増等の将来展望に立ち、地域支援事業の創設、地域包括支援センターの設置、地域包括ケアシステムの構築などの改正が行われています。

介護保険の対象となる方

65歳以上の方【第1号被保険者】

介護サービスを利用するには、要介護状態にある、またはそのおそれがあると市から認定を受ける必要があります。

40歳以上65歳未満の医療保険加入者【第2号被保険者】

介護サービスを利用するには、国が定める特定疾病によって介護が必要な状態と市から認定を受ける必要があります。

| (1) 筋萎縮性側索硬化症(ALS) | (7) 脊柱菅狭窄症 | (13) 関節リウマチ |

| (2) 後縦靭帯骨化症 | (8) 早老症 | (14) 慢性閉塞性肺疾患 |

| (3) 骨折を伴う骨粗しょう症 | (9) 糖尿病の合併症 | (15) 変形性関節症 |

| (4) 多系統萎縮症 | (10) 脳血管疾患 | (16) がん末期 |

| (5) 初老期における認知症 | (11) パーキンソン病関連疾患 | |

| (6) 脊髄小脳変性症 | (12) 閉塞性動脈硬化症 |

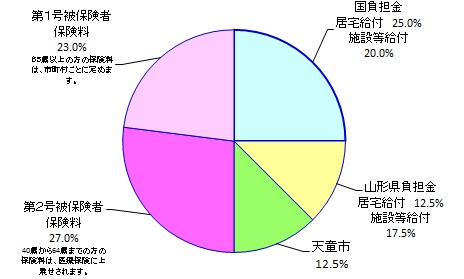

介護保険の財源と保険料

介護保険の財源

介護保険給付の財源は、下のグラフのようになっています。

第1号被保険者(65歳以上の方)の保険料(介護保険料)

保険料の額は、前年の所得等に応じて決まります。第1段階、第2段階、第3段階については、保険料の負担軽減を強化しています。

【令和6年度~8年度の介護保険料】

| 区分 |

乗率 (対基準額) |

保険料 (年額) |

|

| 第1段階 |

①生活保護受給者の方 ②老齢福祉年金受給者で、世帯全員が住民税非課税の方 ③世帯全員が住民税非課税で、前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円以下の方 |

0.285 | 20,520円 |

| 第2段階 | 世帯全員が住民税非課税であって、前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円超120万円以下の方 | 0.485 | 34,920円 |

| 第3段階 |

世帯全員が住民税非課税であって、前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が120万円を超える方 |

0.685 | 49,320円 |

| 第4段階 |

世帯の誰かに住民税が課税されているが、本人が住民税非課税で、前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円以下の方 |

0.9 | 64,800円 |

|

第5段階 (基準額) |

世帯の誰かに住民税が課税されているが、本人が住民税非課税で、前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円を超える方 |

1.0 | 72,000円 |

| 第6段階 |

本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が120万円未満の方 |

1.2 | 86,400円 |

| 第7段階 | 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が120万円以上、210万円未満の方 | 1.3 | 93,600円 |

| 第8段階 |

本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が210万円以上、320万円未満の方 |

1.5 | 108,000円 |

| 第9段階 |

本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が320万円以上、420万円未満の方 |

1.7 | 122,400円 |

| 第10段階 |

本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が420万円以上、520万円未満の方 |

1.9 | 136,800円 |

| 第11段階 |

本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が520万円以上、620万円未満の方 |

2.1 | 151,200円 |

| 第12段階 |

本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が620万円以上、720万円未満の方 |

2.3 | 165,600円 |

| 第13段階 |

本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が720万円以上の方 |

2.4 | 172,800円 |

※2 合計所得金額 収入金額から必要経費に相当する金額(収入の種類により計算の方法が異なります)を控除した金額のことで扶養控除や、医療費控除などの所得控除をする前の金額です。保険料は前年の所得をもとに算定されますので、所得は正確に申告しましょう。

介護保険料の納めかた

- 年金が年額18万円以上の人・・・「特別徴収」

- 年金の定期支払い(年6回)の際に、介護保険料があらかじめ差し引かれます。

老齢基礎年金・厚生年金などの老齢(退職)年金のほか、遺族年金・障害年金も特別徴収の対象となります。 - 年金が年額18万円未満の人・・・「普通徴収」

- 送付される納入通知書に基づき、介護保険料を市に納めます。

市指定の金融機関等で納付するほか、口座からの引き落としも可能です。

第2号被保険者(40歳〜64歳以上の人)の保険料

加入している公的医療保険(国民健康保険・社会保険など)によって、保険料率が異なります。詳しくは各医療保険者にお問合せください。

保険料を納めないでいると

第1号、第2号被保険者ともに、保険料を納めないでいると、滞納期間に応じて次のような措置がとられます。

- 【1年以上の滞納】

- 費用の全額をいったん利用者が負担し、申請により後で保険給付分が支払われます。

- 【1年6か月以上の滞納】

- 保険給付の一部または全部が一時的に差し止めとなります。

- 【2年以上の滞納】

- 利用者負担割合が引き上げられたり、高額介護サービス費が受けられなくなったりします。

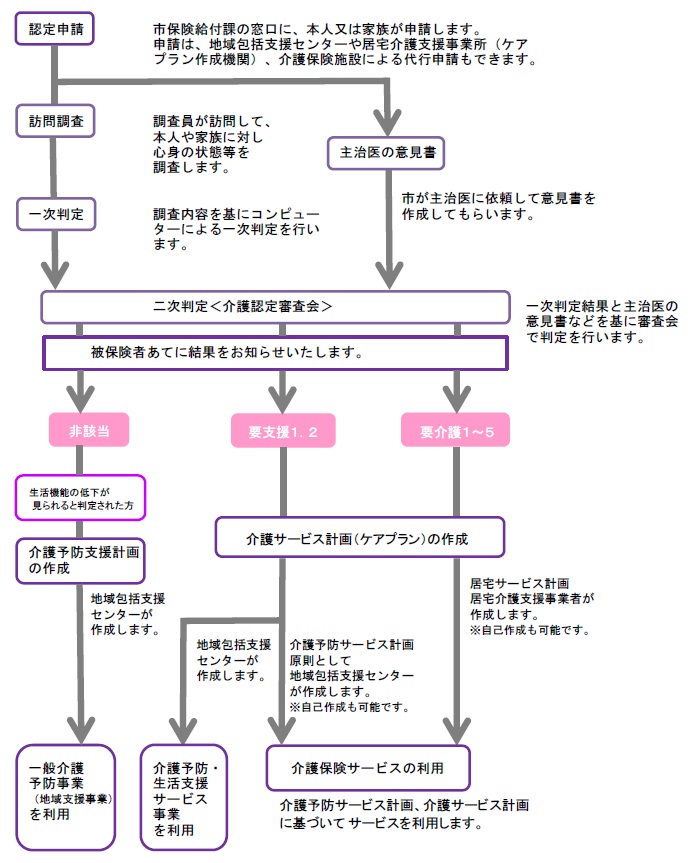

介護保険のサービスを利用するには

被保険者の方が「介護が必要な状態」になったと思ったら、まず要介護(支援)認定の申請を行います。審査の結果、要介護または要支援と認定されると介護保険サービスを利用することができます。

要介護(支援)認定の申請は、市役所の保険給付課の窓口等で行うことができます。必要な持物は次のとおりです(見当たらない場合には、申請時に窓口で申し出てください。)。

◎介護保険被保険者証(介護保険証)

◎医療保険被保険者証(健康保険証)

◎マイナンバーがわかるもの(マイナンバーカードや通知カードなど)

※「介護保険被保険者証」は、65歳到達時に送付しています。第2号被保険者が申請する場合には、提出不要です。

| 要介護度 | 身体の状態(例) | |

|---|---|---|

| 要支援状態 | 要支援1 | 日常生活上の基本的動作はほぼ自分で行うことが可能だが、日常生活動作の介助により要介護状態となることの予防につながるよう、手段的日常生活動作について何らかの支援を要する状態 |

| 要支援2 | 要支援1の状態から、手段的日常生活動作を行う能力がわずかに低下し、何らかの支援が必要となる状態 | |

| 要介護状態 | 要介護1 | 要支援2の状態から、手段的日常生活動作を行う能力が一部低下し、部分的な介護が必要となる状態 |

| 要介護2 | 要介護1の状態に加え、日常生活動作についても部分的な介護が必要となる状態 | |

| 要介護3 | 要介護2の状態と比較して、日常生活動作及び手段的日常生活動作の両方の観点からも著しく低下し、ほぼ全面的な介護が必要となる状態 | |

| 要介護4 | 要介護3の状態に加え、さらに動作能力が低下し、介護なしには日常生活を営むことが困難となる状態 | |

| 要介護5 | 要介護4の状態よりさらに動作能力が低下しており、介護なしには日常生活を営むことがほぼ不可能な状態 | |

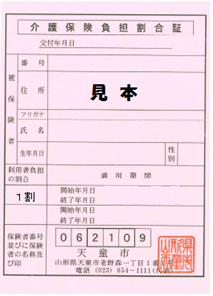

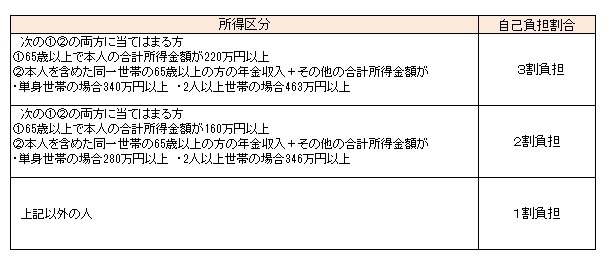

介護サービスを利用した時の負担割合について

自己負担割合

要介護・要支援の認定を受けた方には、サービスを利用する際の負担割合(1割から3割)を示す「介護保険負担割合証」が交付されます。

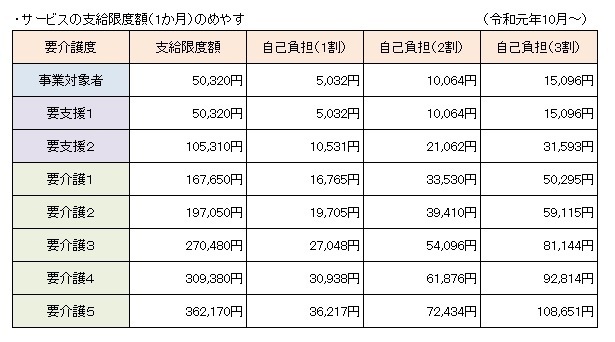

介護保険のサービスは、利用料のうち負担割合証に記載の自己負担割合に応じた自己負担額を支払うことで利用できますが、自己負担額に要介護度ごとの上限(支給限度額)が設けられています。限度額を超えてサービスを利用した場合、超えた分は全額自己負担となります。

支給限度額に含まれないサービス

- 特定福祉用具購入

- 居宅介護住宅改修

- 居宅療養管理指導

- 特定施設入所者生活介護(外部サービス利用型、短期利用を除く)

- 地域密着型特定施設入居者生活介護(短期利用を除く)

- 認知症対応型共同生活介護(短期利用を除く)

- 地域密着型介護老人福祉施設入居者生活介護

- 介護保険施設に入所して利用するサービス ※介護予防についても同様です。

福祉用具購入・住宅改修を利用する場合

特定福祉用具の購入(同一年度で限度額10万円)と住宅改修(同一住宅につき限度額20万円)は、「償還払い方式(費用の全額をいったん事業者に支払い、申請により保険給付分が後から払い戻されるもの)」と「受領委任払い(自己負担分だけを支払い、残りの保険給付分は市が事業者に直接支払うもの)」があります。

制度利用の際は条件がありますので、必ず事前にケアマネジャー又は市保険給付課にご相談ください。

担当課: 健康福祉部保険給付課

tel: 023-654-1111

fax: 023-658-8547