くらし

防災・消防

火災予防

サウナ設備の安全基準を見直します(令和8年2月16日更新)

屋外に設置する簡易サウナ設備

近年、屋外で楽しむ「テント型」及び「バレル型」のサウナ設備が広く普及しています。これらの設備の安全性を確保するため、火災予防条例を改正し、防火安全対策を図っていきます。

対象となるサウナ設備

| テント型サウナ | バレル型サウナ |

|

|

※総務省消防庁より引用

- 放熱設備(サウナストーブ)は、定格出力6キロワット以下の電気式又は、薪式のもの。

- 電気式のサウナストーブは、異常な温度上昇を検知して熱源を遮断する装置の設置が必要です。

- 薪式のサウナストーブは、消火器を設置することで代替可能です。

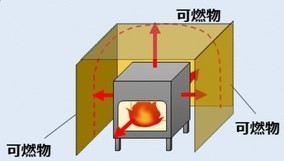

放熱設備(サウナストーブ)と周囲の可燃物等との離隔距離

サウナストーブと周囲の可燃物との離隔距離として、可燃物が高温にならない距離又は、可燃物が引火しない距離を保つ必要があります。

サウナストーブと周囲の可燃物との離隔距離として、可燃物が高温にならない距離又は、可燃物が引火しない距離を保つ必要があります。簡易サウナ設備設置の際の届出

簡易サウナ設備を設置する際は、あらかじめ火災予防条例上の届出が必要です。

※個人が私生活で設ける物は除く

一般サウナ設備の定義を明確化

簡易サウナ設備以外のサウナ設備は、「一般サウナ設備」として規定します。

令和8年3月31日から施行します

簡易サウナ設備の設置等については、お問い合わせください。

林野火災予防のため「火災予防条例」が改正されました(令和7年12月24日更新)

林野火災に注意が必要なとき「林野火災注意報」を発令します

前3日間の合計降水量が1ミリメートル以下で乾燥注意報が発表された場合等、気象の状況が林野等における火災予防上注意を要する気象状況となった際、「林野火災注意報」を発令し、林野における火災予防を呼びかけます。

◎林野火災注意報の発令の指標

- 前3日間の合計降水量が1ミリメートル以下かつ、前30日間の合計降水量が30ミリメートル以下のとき

- 前3日間の合計降水量が1ミリメートル以下かつ、乾燥注意報が発表されているとき

さらに林野火災の危険が高まれば「林野火災警報」を発令します

◎林野火災警報の発令の指標

- 林野火災注意報の要件に該当し、かつ強風注意報が発表されているとき

林野火災注意報や林野火災警報が発令されたら

「林野火災注意報」の発令時は、火の使用制限に従うよう努めてください。

「林野火災警報」の発令では、火の使用が制限されます。

火の使用の制限とは

注意報及び警報の発令時は、森林の範囲内において、下記の行為が制限されます。

- 山林、原野における火入れ

- 煙火(花火)の消費

- 屋外での火遊び又はたき火

- 屋外で引火性又は爆発性の物品、その他可燃物付近での喫煙

- 残火(たばこの吸い殻を含む)、取灰又は火粉の始末の徹底

林野火災注意報と林野火災警報の対象となる区域は

市内の森林区域が対象となります。

詳しくは、「天童市森林整備計画(公益的機能別施業森林区域図)![]() (512KB)」を参照してください。

(512KB)」を参照してください。

令和8年1月1日から施行します

林野火災の予防について、ご理解とご協力をお願いします。

また、火災の予防上危険な気象状況となった際は、森林周辺においても火の取り扱いにご注意ください。

地震による火災について(令和6年3月11日更新)

大規模地震発生時には、火災が同時に多くの場所で発生する可能性があり、住宅密集地などでは大規模な火災につながる危険性が高くなります。また、近年の大規模地震時に発生した火災の原因の過半数が電気に起因する火災となっています。地震による火災を防ぐためには、事前の対策や地震後の行動などが重要となります。

地震火災の原因

地震による家屋の倒壊や家具の転倒により、電気配線やガス管が破損したり、ストーブなどの暖房機器に可燃物が接触することにより火災が発生します。また、地震による停電が復旧した際、スイッチが切れていない電化製品が通電状態となる通電火災も多く発生しています。

地震火災を防ぐポイント

事前の対策

- 住まいの耐震性を確保する

- 家具等の転倒防止対策(固定)を行う

- 感震ブレーカーを設置する

- ストーブ等の暖房機器の周辺は整理整頓し、可燃物を近くに置かない

- 住宅用消火器を設置し、使用方法について確認する

- 住宅用火災警報器を設置する

- 地震直後の行動について、平時から玄関等に表示し、避難時に確認できるようにする

地震直後の行動

- 停電中は電化製品のスイッチを切るとともに、電源プラグをコンセントから抜く

- 石油ストーブやファンヒーターからの油漏れの有無を確認する

- 避難するときはブレーカーを落とす

地震からしばらくして

- ガス機器、電化製品及び石油器具の使用を再開するときは、機器に破損がないこと、近くに燃えやすい物がないことを確認する

- 再通電後は、しばらく電化製品に異常(煙、におい)がないか注意を払う

その他 日頃からの対策

- 自分の地域での地震火災による影響を把握する

- 消防団や自主防災組織等へ参加する

- 地域の防災訓練へ参加するなどし、発災時の対応要領の習熟を図る

*地震火災「あなたの命を守るためにできること」

(総務省消防庁配信)

感震ブレーカーを設置しましょう

地震火災を防ぐ対策の一つとして「感震ブレーカー」があります。感震ブレーカーは、地震発生時に設定値以上の揺れを感知したときに、ブレーカーやコンセントなどの電気を自動的に止める器具です。感震ブレーカーの設置は、不在時やブレーカーを切って避難する余裕がない場合に電気火災を防止する有効な手段です。

感震ブレーカーの種類

① 分電盤タイプ(内蔵型)

分電盤に内蔵されたセンサーが揺れを感知し、ブレーカーを切って電気を遮断します。

② 分電盤タイプ(後付型)

分電盤に感震機能を外付けするタイプで、センサーが揺れを感知し、ブレーカーを切って電気を遮断

します。

③ コンセントタイプ

コンセントに内蔵されたセンサーが揺れを感知し、コンセントから電気を遮断します。

④ 簡易タイプ

ばねの作動や重りの落下などによりブレーカーを切って電気を遮断します。

設置にあたっての留意点

- 製品ごとの特徴や注意点を踏まえ、適切に選びましょう。

- 家庭内で医療機器等を使用している場合、感震ブレーカーの種類によっては医療機器等に影響を及ぼす可能性があります。

- 夜間に感震ブレーカーが作動した場合、避難するための照明が確保できなくなる可能性がありますので、あらかじめ照明器具を用意しておきましょう。

- 感震ブレーカーが作動しない場合でも、避難する際にはブレーカーを切るようにしましょう。

- 復電する際にはガス漏れや電気製品の安全を確認してください。

- 耐震対策等と併せて取り組むとさらに効果的です。

関東大震災から100年。学ぼう防災。守ろう命。

1923年9月1日、東京・神奈川を中心とする南関東大きな被害を出した関東大震災。主に火災により、10万人以上の方が亡くなられるとともに、東京や横浜では6割の家屋が倒壊し、多くの住民が家族と住居を失いました。

関東大震災から100年 特設ページ![]() (総務省消防庁)

(総務省消防庁)

住宅防火 いのちを守る 10のポイント

4つの習慣

- 寝たばこは絶対にしない、させない。

- ストーブの周りに燃えやすいものを置かない。

- こんろを使うときは火のそばを離れない。

- コンセントは、ほこりを清掃し不必要なプラグは抜く。

6つの対策

- 火災の発生を防ぐために、ストーブやこんろ等は安全装置の付いた機器を使用する。

- 火災の早期発見のために、住宅用火災警報器を定期的に点検し、10年を目安に交換する。

- 火災の拡大を防ぐために、部屋を整理整頓し、寝具、衣類およびカーテンは、防炎品を使用する。

- 火災を小さいうちに消すために、消火器等を設置し、使い方を確認しておく。

- お年寄りや身体の不自由な人は、避難経路と避難方法を常に確保し、備えておく。

- 防火防災訓練への参加、戸別訪問などにより、地域ぐるみの防火対策を行う。

(参考)住宅防火 いのちを守る 10のポイント(リーフレット)

*火災予防啓発映像「住宅防火 いのちを守る 10のポイント」

(総務省消防庁配信)

花火は楽しく安全に遊びましょう

夕暮れ時、色とりどりの花火が私たちを楽しませてくれます。子どもたちにとっても楽しみな季節となりました。

しかし、気軽に楽しめる花火も、使い方を間違えると火災ややけどなどの事故につながります。

火災ややけどなどの事故が起こらないよう十分注意しましょう。

花火を安全に遊ぶポイント

1 風の強いときは花火をしない

1 風の強いときは花火をしない

2 燃えやすいものがなく、広くて安全な場所を選ぶ

3 子供だけでなく大人と一緒に遊ぶ

4 説明書をよく読み、注意事項を守る

5 水バケツ等を用意し、使った花火は必ず水につける

飲食店における火災予防について

全国的に火災発生件数が減少傾向にあるなか、当市では飲食店関係の火災発生件数が増加傾向にあり、ほとんどの場合が厨房設備から出火しています。その原因の一つとして、調理中にガスコンロの火をかけたままその場を離れ、放置したしたり忘れたりすることです。飲食店での火災はお店の従業員だけでなく、来店したお客さんも被害を受けるおそれがありますので、火をかけたままその場を離れないよう十分に注意しましょう。

また、ガス機器や給排気設備の汚れや劣化を放置しておくと火災予防上危険となりますので、厨房設備等を適切に維持管理していただき火災予防を徹底してください。

*火災予防啓発映像「厨房における火災予防」

(総務省消防庁配信)

小規模の飲食店にも消火器が必要です

平成28年12月に糸魚川市で発生した大規模火災を受け、これまで設置義務がなかった延べ面積150㎡未満の飲食店にも、令和元年10月1日から消火器の設置が必要となっています。

飲食店で、次に該当する場合は消火器の設置が義務付けられます。

1 建物の延べ面積が150㎡未満のもの

※建物全体の面積が150㎡以上の場合は、従前から消火器の設置が義務付けられています。

2 飲食物を提供するため、調理を目的として火を使用する設備又は器具を設置してるもの

※火を使用する設備又は器具に、防火上有効な措置(調理油加熱防止装置、自動消火装置など)が講

じられている場合は、消火器の設置は必要ありません。

住宅用火災警報器の設置義務について

平成16年に消防法が改正され、全ての住宅に住宅用火災警報器の設置が義務付けられました。

火災による死者は、火災に気付きにくい就寝時間帯の火災に多く発生しています。

住宅用火災警報器は、火災の発生を早期に知らせ、逃げ遅れ等による死者や被害を軽減します。

大切な自分の命、家族の命を火災から守るため、住宅用火災警報器を設置しましょう。

1 住宅用火災警報器の取り付け場所

住宅用火災警報器の取り付け場所は、各市町村の火災予防条例により決められています。

また、寝室が2階にある場合は、階段がある場所の天井にも設置が必要です。

台所には設置義務はありませんが、火気を使用する場所なので設置をおすすめします。

2 住宅用火災警報器の種類

取り付け義務のある場所は、煙式の住宅用火災警報器と決められています。

煙式の住宅用火災警報器

※火災の煙を感知して警報音を発します。

熱式の住宅用火災警報器

※火災の熱を感知して警報音を発します。

メーカーや機種の違いによって様々なものがあります。

購入する際は、パッケージ等の表示で「煙式」、「熱式」をご確認ください。

3 住宅用火災警報器の取り付け位置

住宅用火災警報器は天井又は壁に取り付けます。

- 天井に取り付ける場合

- 壁や梁から60センチメートル以上(熱式の場合は40センチメートル以上)離れた天井の中央付近に取り付けます。

※注意

※注意エアコンの吹き出し口や換気口などの位置から、1.5メートル以上離しましょう。

ストーブなどの熱または煙の影響を受けない位置にしましょう。

- 壁に取り付ける場合

- 天井から15から50センチメートル以内に住宅用火災警報器の中心がくるように取り付けます。

※住宅用火災警報器の種類によって、取り付けの注意点が異なります。取り付ける前に製品に付属している取扱説明書を必ず確認して下さい。

4 日頃のお手入れ

点検のタイミング

定期的(1か月に1度程度)に住宅用火災警報器が鳴動するか点検しましょう。

点検方法は、本体の引きひもを引くものやボタンを押して点検できるものなど、機種によって異なり

ますので、購入時に点検方法を確認しておきましょう。また、実際の警報音がどんな音なのかを家族

で確認しましょう。

なお、次の場合は作動試験を行いましょう。

- 初めて設置したとき

- 電池を交換したとき

- 汚れなどを清掃したとき

- 設置場所を変更したとき

- 故障や電池切れが疑われるとき

- 長期間留守にしたとき(3日間以上)

5 交換時期について

住宅用火災警報器は古くなると電子部品の寿命や電池切れなどで、火災を感知しなくなることがありますので、住宅火災警報器を設置してから10年を目安に本体を新しいものと交換しましょう。

設置した時期がわからない場合は、本体に記載されている製造年を確認してください。また、点検時に音が鳴らない場合は、故障の可能性がありますので本体を新しいものと交換することをお勧めします。

新しいものと交換した際には、設置年月を本体に記入しましょう。

(参考)忘れていませんか?住宅用火災警報器の点検・交換!(リーフレット)

*火災予防啓発映像「忘れていませんか?住宅用火災警報器の点検・交換!」

(総務省消防庁配信)

6 奏功事例

- 火災を未然に防いだ事例を紹介します

-

- 煮物をするため台所にあるガスこんろに鍋をかけた後、訪問者と庭先で話し込んでしまった。

住宅用火災警報器の警報音とメッセージを聞きもどったところ、台所内に煙が充満していたため、こんろの火を消し消防署に通報した。 - 煮物をするため台所にあるガスこんろに鍋をかけた後、外出してしまった。

隣の住人が住宅用火災警報器の鳴動音を聞き消防署へ通報後、隣家に入り確認したところ、こんろにかけた鍋から煙が上がっていたため、こんろの火を消した。 - 煮物をするため台所にあるガスこんろに鍋をかけた後、居間でテレビを観ていた。

住宅用火災警報器の鳴動音が聞こえたが何の音が分らず、その後、焦げ臭いにおいと煙が充満してきたため、鍋のかけ忘れに気づいた。

- 煮物をするため台所にあるガスこんろに鍋をかけた後、訪問者と庭先で話し込んでしまった。

*火災予防啓発映像「住宅用火災警報器について」

(総務省消防庁配信)

担当課: 天童市消防本部

tel: 023-654-1191

fax: 023-653-2806